Depuis la découverte du premier objet interstellaire confirmé, 1I/’Oumuamua, en 2017, l’astronomie a vu s’ouvrir une nouvelle fenêtre sur l’étude des corps provenant d’au-delà de notre système solaire. En 2023, un nouvel objet interstellaire, désigné 3I/ATLAS, a suscité un vif intérêt au sein de la communauté scientifique en raison de ses caractéristiques inhabituelles.

Les données initiales ont éveillé des soupçons sur son origine, les observations récentes renforcent ces interrogations, ainsi que les débats scientifiques, et notamment les perspectives d’Avi Loeb, astrophysicien israélien connu pour ses hypothèses audacieuses.

Découverte de 3I/ATLAS

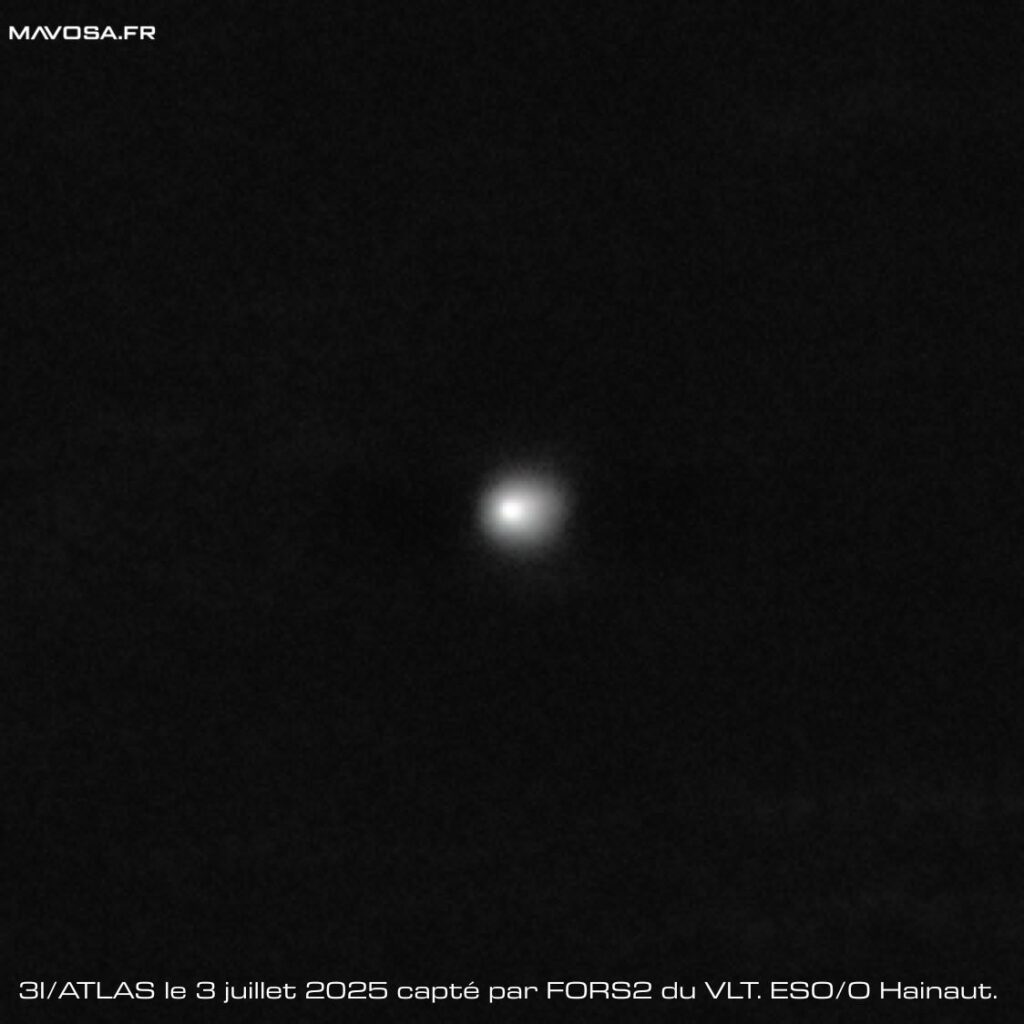

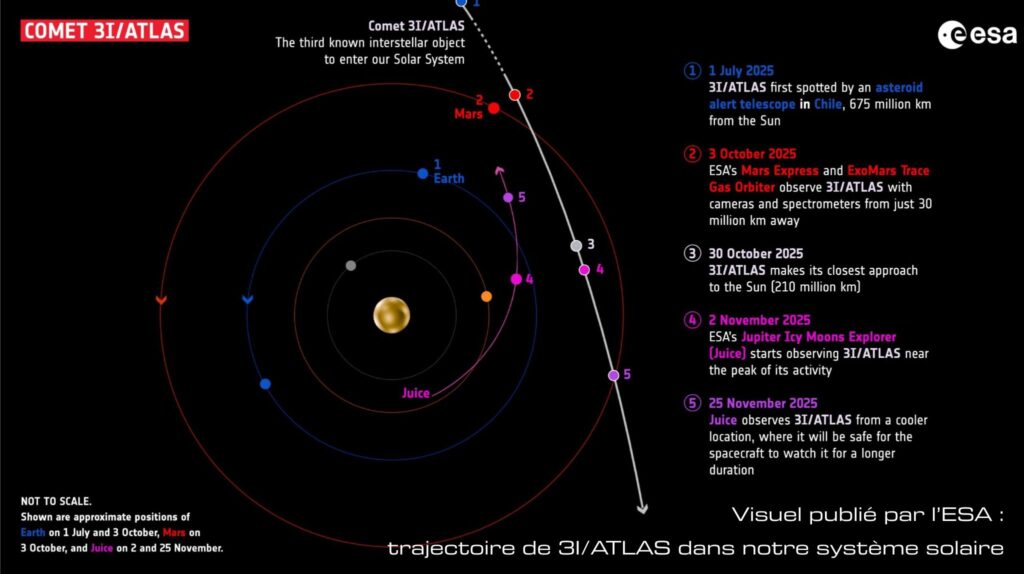

L’objet 3I/ATLAS a été identifié pour la première fois le 1er juillet 2025 par le système ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), un réseau de télescopes dédié à la détection d’objets géocroiseurs. Plus précisément par le télescope Deep Random Survey (code X09) à Rio Hurtado au Chili. L’objet a été repéré comme un point lumineux en mouvement rapide, avec une trajectoire hyperbolique évidente.

Le 2 juillet 2025, le MPC a officiellement annoncé la découverte, lui attribuant la désignation « 3I » et le nom cométaire C/2025 N1 (ATLAS).

Sa désignation s’explique par :

- 3ème objet, après Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019 = 3

- Interstellaire = I

- Découvert par le système ATLAS = ATLAS

Les premières annonces dans la presse, notamment dans des publications scientifiques comme Nature et des médias grand public comme The Guardian, ont souligné l’importance de cette découverte, la troisième d’un objet interstellaire après 1I/Oumuamua et 2I/Borisov.

Cependant, les articles initiaux sont restés prudents, se concentrant sur la confirmation de la trajectoire hyperbolique sans spéculer outre mesure sur la nature de l’objet.

Premières données et soupçons sur l’origine

Les premières observations spectroscopiques, réalisées à l’aide du télescope spatial Hubble et du Very Large Telescope (VLT) de l’ESO, ont révélé des caractéristiques intrigantes. Contrairement à 2I/Borisov, qui présentait une coma typique des comètes due au dégazage, 3I/ATLAS ne montrait aucun signe évident d’activité cométaire, malgré sa proximité relative au Soleil (environ 1,5 UA lors des premières observations). De plus, sa réflectivité (albédo) était inhabituellement élevée, estimée à environ 0,6, contre 0,1 à 0,2 pour la plupart des astéroïdes ou comètes. Ces données, publiées dans The Astrophysical Journal en juillet 2025, ont conduit certains chercheurs à envisager une composition non conventionnelle, potentiellement métallique ou riche en matériaux réfléchissants.

Avi Loeb, astrophysicien à l’Université de Harvard et directeur du projet Galileo, a rapidement attiré l’attention en suggérant que ces propriétés pourraient indiquer une origine artificielle. Dans un article publié sur le site du Scientific American, Loeb a comparé 3I/ATLAS à Oumuamua, avançant l’hypothèse que son albédo élevé et l’absence de dégazage pourraient être cohérents avec une structure manufacturée, comme une sonde extraterrestre ou un débris technologique.

Cette hypothèse a suscité un débat polarisé : tandis que certains scientifiques, comme Alan Fitzsimmons, ont qualifié ces spéculations de prématurées, d’autres, comme Karen Meech, ont appelé à des observations supplémentaires pour clarifier la nature de l’objet.

Dans les médias, les déclarations de Loeb ont été largement relayées, souvent avec une tonalité sensationnaliste. Des titres dans des publications comme The New York Times ou Le Monde ont évoqué la possibilité d’un « vaisseau extraterrestre », bien que les articles eux-mêmes soulignaient le manque de preuves directes. Cette couverture médiatique a amplifié l’intérêt public, mais a également suscité des critiques de la part de la communauté scientifique pour son caractère spéculatif. A ce jour, la probabilité que 3I/ATLAS ne soit pas naturel est évaluée à 40%.

Données récentes et indices suspects

Au cours de l’année 2025, alors que 3I/ATLAS s’approchait de son périhélie (point le plus proche du Soleil, à environ 0,8 UA en janvier 2025), de nouvelles observations ont intensifié les interrogations. Les données collectées par le télescope spatial James Webb (JWST) ont révélé des variations périodiques de luminosité, suggérant une rotation rapide de l’objet, estimée à environ 2 heures par cycle. Cette rotation, combinée à une forme potentiellement allongée (déduite des courbes de lumière), rappelle les caractéristiques de Oumuamua. Plus surprenant encore, des analyses spectroscopiques ont détecté des signatures d’émission inattendues, notamment des raies associées à des molécules organiques complexes, inhabituelles pour un corps naturel à une telle distance du Soleil.

Ces observations, publiées dans Astronomy & Astrophysics en mars 2025, ont ravivé les spéculations. Certains chercheurs, comme Michele Bannister, ont proposé que ces signatures pourraient résulter de processus naturels, comme l’exposition de matériaux internes riches en composés organiques suite à des collisions passées. Cependant, Avi Loeb a soutenu dans un billet de blog que ces raies pourraient indiquer une activité non cométaire, potentiellement liée à une source d’énergie artificielle. Il a appelé à une analyse approfondie des données du JWST et à l’utilisation de radiotélescopes, comme le réseau ALMA, pour détecter d’éventuels signaux artificiels émanant de l’objet.

La couverture médiatique de ces nouvelles données a été plus nuancée, bien que certains titres, comme ceux de Popular Science (« Un nouvel indice sur l’origine extraterrestre de 3I/ATLAS ? »), aient continué à alimenter les spéculations. Les scientifiques ont majoritairement appelé à la prudence, soulignant que les signatures observées pourraient avoir des explications naturelles, telles que des interactions avec le vent solaire ou des processus chimiques encore mal compris.

Résumé des irrégularités de 3I/ATLAS

| Caractéristiques | Attendu pour une comète classique | Observé pour 3I/ATLAS | Caractère inhabituel |

|---|---|---|---|

| Taille | Diamètre du noyau typiquement de 0,1 à 10 km, rarement plus. | Diamètre estimé à environ 5,6km, comparable à l’île de Manhattan. | Taille dans la moyenne haute, mais significative pour un objet interstellaire, suggérant une robustesse anormale face aux forces gravitationnelles. |

| Vitesse | Vitesse de quelques km/s à plusieurs dizaines de km/s dans le système solaire ; hyperbolique pour les objets interstellaires (excentricité > 1). | Vitesse radiale d’environ 50 km/s (180 000 km/h), excentricité orbitale de ~6,5. | Vitesse conforme à une origine interstellaire, mais les variations mineures (accélération à 3 UA, décélération à 4 UA) sans dégazage marqué sont inhabituelles. |

| Poids/Masse | Masse de 10⁹ à 10¹² kg pour une comète moyenne, estimée via dégazage ou dynamique orbitale. | Masse estimée à plus de 33 milliards de tonnes (3,3 × 10¹³ kg), déduite de l’absence d’accélération non gravitationnelle. | Masse exceptionnellement élevée, incompatible avec une accélération non gravitationnelle attendue pour une comète de cette taille. |

| Composition | Mélange de glaces (H₂O, CO, CO₂), silicates, et poussières organiques ; raies spectrales typiques (CN, C₂, NH₂). | Signatures de nickel sans fer associé, molécules organiques complexes, et prédominance de CO₂ (87 % de la coma). | Composition chimique rare (nickel sans fer) et prédominance de CO₂ inédite, suggérant une chimie interstellaire ou artificielle. |

| Dégazage | Activité cométaire marquée près du périhélie (< 2 UA), avec formation d’une coma et d’une queue visible dues à la sublimation des glaces. | Absence initiale de coma significative, puis dégazage modéré (150 kg/s, principalement CO₂) à 3-4 UA, avec une anti-queue orientée vers le Soleil. | Dégazage tardif et faible pour une comète à 1,36 UA ; anti-queue inhabituelle liée à des grains lents, non typique des comètes classiques. |

| Trajectoire | Orbite parabolique ou elliptique pour les comètes solaires ; hyperbolique pour les interstellaires, avec accélération non gravitationnelle due au dégazage. | Orbite hyperbolique stable (excentricité ~6,5), absence d’accélération non gravitationnelle détectable malgré le dégazage. | Absence d’accélération non gravitationnelle malgré une activité cométaire, suggérant une inertie anormale ou une structure non cométaire. |

| Couleur | Teinte rougeâtre ou grisâtre due aux poussières organiques et silicates ; albédo faible (0,1-0,2). | Teinte rougeâtre (type D), albédo variable, signatures spectrales de CN, C₂, et nickel, évoluant vers le vert / vert-bleu avec la perspective. | Couleur cohérente puis incohérente, avec signatures spectroscopiques rares (nickel sans fer) et variabilité liée à la coma, non standard pour une comète. |

| Forme | Noyau irrégulier, souvent sphéroïdal ou légèrement allongé, déterminé par courbes de lumière ou imagerie directe. | Forme potentiellement allongée (rotation de ~2 heures), déduite des variations périodiques de luminosité. | Forme allongée similaire à 1I/Oumuamua, rare pour une comète, et rotation rapide inhabituelle pour un corps naturel. |

| Comportement | Activité cométaire croissante près du périhélie, avec queue anti-solaire et perte de masse significative ; trajectoire prévisible. | Transition d’anti-queue (vers le Soleil) à queue classique ; perte de masse minime (< 0,00005 de la masse totale) ; comportement stable sans déviation anormale. | Anti-queue initiale et faible perte de masse malgré une activité visible ; absence de déviation dynamique inattendue mais inertie anormale. |

Perspectives

L’objet interstellaire 3I/ATLAS continue de défier les modèles établis de l’astronomie. Sa découverte par le système ATLAS, les premières données sur son albédo élevé et son absence de dégazage, ainsi que les observations récentes de variations lumineuses et de signatures spectroscopiques inhabituelles, en font un sujet d’étude fascinant.

Un autre fait troublant vient s’ajouter aux données observables : le silence pesant des agences spatiales européenne, américaine, russe et même chinoise sur le sujet, alors que leurs sondes et télescopes enregistrement nombre d’informations et d’images en temps réel. The International Asteroid Warning Network (IAWN) sera d’ailleurs activé à partir du 27 novembre 2025 jusqu’au 26 janvier 2025 : cela signifie que tous les télescopes terrestres seront coordonnés (pour la première fois !) et tournés vers l’objet 3I/ATLAS…

Si la communauté scientifique reste divisée sur son origine, les hypothèses audacieuses d’Avi Loeb ont catalysé un débat public et scientifique, relayé par une presse oscillant entre rigueur et sensationnalisme. Alors que 3I/ATLAS est actuellement caché derrière le Soleil, de nouvelles observations seront cruciales en novembre pour déterminer s’il s’agit d’un corps naturel atypique ou, comme certains l’envisagent, d’un indice d’une présence technologique extraterrestre. Pour l’heure, l’objet reste un mystère intriguant, invitant à la prudence, au champ des possibles, et à la poursuite des investigations.